瞭望 | 提高作物抗高温性能——专访中国科学院

林鸿宣:民以食为天,食以安为先。

林鸿宣:为了解决全球气候变暖引发的粮食安全问题这一重大战略需求,我们需要从科学研究中寻找解决方案。

做作物抗高温研究,工作量大、难度大、周期长,需要有脑力、毅力、耐力,贵在坚持,不断克服困难,才能最终取得成功。我的学生厉新民博士、阚义博士、张海博士等年轻人,在研究水稻抗高温工作中表现都非常突出,他们奋战了7年的时间,终于在水稻抗高温基因TT1、TT2、TT3的研究中取得了突破性成果。

中国科学院分子植物科学卓越创新中心林鸿宣院士,长期面向农业发展这一重大战略需要,选择重大科学问题作为主攻方向,率先在水稻抗逆复杂性状(抗高温、抗旱、耐盐)、产量复杂性状的基因挖掘及分子遗传调控机理研究领域,取得了一系列有国际水平的突破性成果。

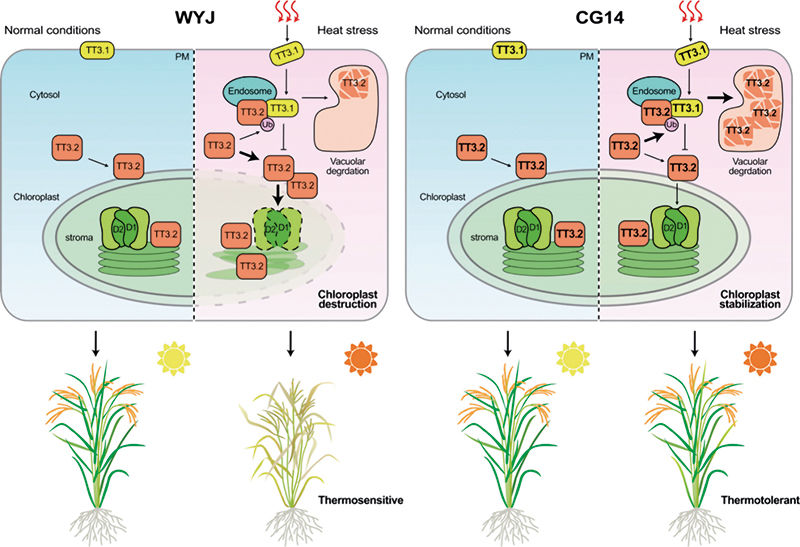

我们首次发现TT3.1—TT3.2遗传模块,能将植物细胞质膜与叶绿体之间的高温响应信号联系起来,这揭示了崭新的植物响应极端高温的分子机制;同时发现,定位于细胞质膜的TT3.1作为潜在的“高温感受器”,能感知外界的高温信号,并将高温物理信号“解码”成生物信号,传递给叶绿体前体蛋白TT3.2,并通过液泡途径降解叶绿体前体蛋白TT3.2,从而在高温下保护叶绿体免受热伤害,提高水稻的高温抗性。

文 |《瞭望》新闻周刊记者 张建松

综合应用现代遗传学、基因组学、分子生物学、细胞生物学、植物生理学等先进方法和技术,从丰富的稻种资源包括野生稻、亚洲稻地方品种、非洲稻等种质资源中,挖掘鉴定出控制水稻抗高温、耐盐、抗旱性状及高产性状的基因位点,阐明它们的功能与调控机制,为培育抗逆性强、稳产高产的作物品种提供优异基因资源和理论基础,为有效应对全球气候变暖引发的粮食安全问题提供技术支撑和技术储备。

从各种稻种种质资源宝藏中挖掘出更多有利基因位点,深入揭示水稻复杂数量性状的调控机制和调控网络,抢占农业知识产权高地,为作物分子设计育种提供新的基因资源和新知识,为我国种业振兴和保障我国粮食安全作贡献

《瞭望》:你们的最新一项研究,在国际上成功发现第一个潜在的农作物“高温感受器”。该项研究的重要之处在哪里?

高温抗性增强的新品系,在高温胁迫下的产量,比对照组的产量增加50%以上,可以维持在高温天气下水稻产量的稳定性

目前的研究还只是“冰山一角”

林鸿宣:随着温室气体排放积累增加,全球气候变暖速度加快,极端高温天气频繁发生。以中国科学院分子植物科学卓越创新中心所在的上海为例,据上海中心气象台统计,截至今年8月5日,上海35℃以上的高温天数累计已达32天,为近30年以来历史同期最多。其中,40℃及以上的高温酷暑日已有4天。

接下来,通过分子生物学、细胞生物学、植物生理学等技术方法,对所挖掘到的抗高温基因开展功能与作用机理研究,阐明水稻抗高温基因TT1、TT2、TT3调控抗高温性状的分子遗传调控新机制。

发现首个潜在农作物“高温感受器”

我们研究团队从2001年组建起,二十多年来,一直选择水稻抗逆复杂性状(抗高温、耐盐、抗旱)、产量复杂性状的基因挖掘及分子遗传调控机理研究作为主攻方向,在该领域取得一系列突破性成果。

中国科学院院士林鸿宣

TT3.1—TT3.2遗传模块调控抗热与产量平衡的分子机理? 中科院分子植物科学卓越创新中心供图

我们还通过多代回交结合分子标记辅助选择技术,把这些来自非洲稻的抗高温基因位点导入到亚洲稻推广品种中,培育成高温抗性增强的新品系。在高温胁迫下的产量,比对照组的产量增加50%以上,可以维持在高温天气下水稻产量的稳定性。因此,既有理论意义又有应用价值。

非洲稻长期适应高温环境,蕴藏着珍贵的抗高温基因。二十年前,我们就选择了高温抗性强的非洲稻作为研究材料,创建遗传群体材料,采用遗传学、基因组学等技术方法,对大量的基因型数据和抗热表型数据进行多世代、多年的大规模分析,终于从非洲稻基因组里的几万个基因中,挖掘出抗高温的关键基因,这如同“大海捞针”。